La musique congolaise, on le sait, a conquis le cœur des mélomanes à travers le continent africain et s’est même frayé une place de choix dans les musiques du monde. Depuis le 15 décembre 2021, la Rumba congolaise, symbiose de l’imaginaire et des partitions de plusieurs générations d’artistes, a été couronnée par son inscription au patrimoine immatériel de l’UNESCO.*

Existe-t’il donc une autre Rumba d’où la version congolaise tire son origine ? Sinon pourquoi parle-t-on de la Rumba congolaise et non de la Rumba tout court ? Le choix d’appellation pour dénommer la musique congolaise par rapport à son ancrage traditionnel dépend de la perspective culturelle et historique que l’on souhaite mettre en lumière.

Partant d’une analyse comparative, nous allons tenter d’éclairer un choix. En effet, aux niveaux de ses origines et des influences reçues, la Rumba congolaise est un genre de musique emblématique des années 40 qui fusionne des rythmes afro-cubains apportés par des vinyles diffusés par les premières arrivées des marins au port de Matadi. Elle viendra se juxtaposer aux traditions locales de Sebene ainsi que des chants et danses traditionnels.

Initiée par la « génération des pionniers », celle de Manuel D’Oliveira, de Paul Muanga, Camille Feruzi, Henri Bowane ou encore Wendo (Lire l’Éditorial d’Onésha Afrika de décembre 2024), des grands noms comme Franco Luambo, Tabu Ley ou Papa Wemba vont la propulser au diapason mondial.

La Rumba réinventée à travers les traditions

Ainsi, même si elle est inspirée d’ailleurs, la Rumba congolaise a été profondément réinventée à travers l’encrage traditionnel, avec des instruments locaux dont le likembé, le ngoma (tam-tam), le lokolé, le kikuiti (une guitare acoustique artisanale), sans éluder l’apport des langues congolaises (lingala, tshiluba, kikongo et shwahili principalement) et des thématiques sociétales originales.

Elle incarne un mélange culturel réussi, sur fond d’affranchissement des traditions précoloniales pour inventer une identité urbaine. La Rumba est le résultat de cette recherche de la modernité et la résilience des Congolais à travers l’histoire coloniale et postcoloniale.

Quant à la musique Odemba, elle tire son appellation du nom d’un sujet indigène de tribu Tétéla, résidant à Matadi, justement le point d’encrage des navires qui emmènent au Congo des marins de divers horizons.

Le sieur Odimba, originaire du village Okitunkunda, chefferie de Katshi dans l’actuelle province de Sankuru, arrive dans la ville portuaire congolaise en qualité de contremaître. À ce titre, il est classé parmi « les évolués » et, donc, en pole position entre le colon Blanc et la population indigène.

Odimba comme l’Hôtel bar de Matadi ou Odemba

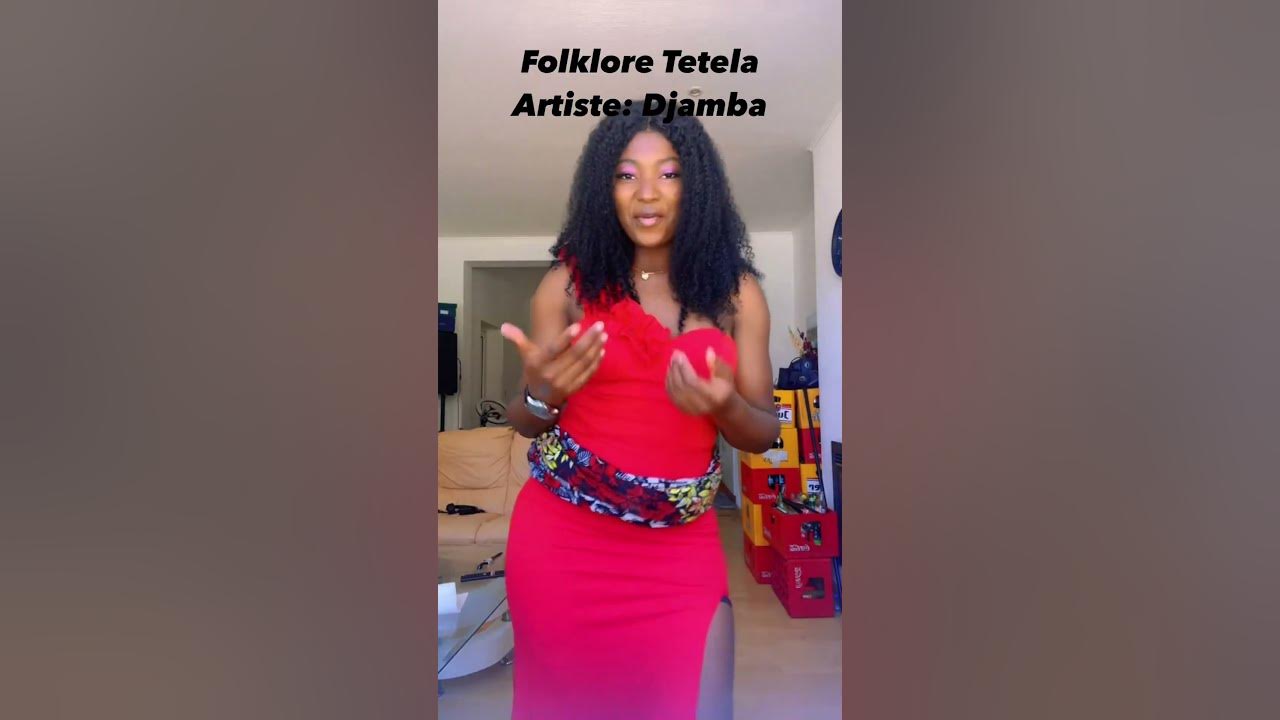

Odimba ou Odemba, il s’agit d’une glissade phonétique, de deux lectures d’un même nom. L’Odemba (ou Odeimbela) est un ensemble de danses et rythmes ancestraux issus des peuples Tetela ou Nkundo en plein cœur du Congo, des rituelles, initiations et célébrations communautaires souvent accompagnées de percussions, de chants polyphoniques et de mouvements codifiés.

Ce terme évoque une racine purement autochtone, incarnant des pratiques transmises oralement depuis des siècles, liant spiritualité, nature et organisation sociale.

Odemba est un tampon de mémoire des peuples du bassin du Congo, leur cosmogonie et leur rapport au sacré, internationalement moins connu mais profondément ancré dans le patrimoine local.

Au sujet de la musique Odemba, selon le témoignage de Julienne Kapinga Batubenga, auteure de « Odemba, histoire des musiques congolaises », fin des années ‘40, les colons belges approchent au Port de Matadi le sujet Tetela, Odimba, contremaître ou « kapita » comme diraient les indigènes, arrivé pour les les travaux de construction du chemin de fer Léopoldville-Matadi. Ils lui proposent un deal, celui de construire pour lui, mais à leurs frais, un lieu de divertissement pour des matinées et des soirées dansantes. C’est ainsi que voit le jour l’Hôtel bar Odimba.

Très vite, le 146 avenue de la Reine, aujourd’hui avenue Mobutu au Quartier Kitomesa dans la commune de Nzanza, devient un lieu incontournable non seulement de la ville de Matadi mais du Congo belge dans son ensemble, tant pour les colons que les évolués, la classe moyenne naissante.

Un témoignage exclusif de premier ordre

Le rez-de-chaussée devient vite le haut lieu de la musique congolaise des années ‘50 immortalisé par « Putulu Odimba » (littéralement « Félicitations, Odimba ») célèbré dans la chanson « Ami Benatar » de Jimmy et Paul Mwanga. Les principales têtes d’affiche de la musique congolaise de l’époque s’y bousculent et n’hésitent pas à y installer sporadiquement leur quartier général dans les années ‘50.

Parmi eux Jimmy et Paul Mwanga, Camille Feruzi, Wendo, Henri Bowane et Bana Loningisa, le Groupe San Salvador avec Jorge Edouard, Manuel D’Oliveira et Henri Freitas, sans oublier Exelsior Band, un orchestre des Nigérians installés à Matadi. C’est l’époque des premiers succès de la musique Odemba, avec « Tika kolela cherie » de Camille Feruzi en 1953, bien avant la création de l’OK Jazz en 1956.

Matadi devient ainsi avec Leopoldville le pôle de la musique congolaise grâce à l’Hôtel bar Odimba, dont le tenancier décède le 25 novembre 1955 au cours du premier séjour du Roi Baudouin 1er en terre congolaise, tout comme cette ville portuaire restera longtemps un vivier de la Rumba congolaise.

Beaucoup d’artistes de toutes générations sont venus de Matadi : Joseph Kabasele qui y est né, Déchaud Mwamba, Tino Baroza, Athel Bumba ou Michelino Mavatiku, et plus tard Cheke Dan, Djo Nolo ou Makolin.

Mais alors, s’agit-il de la Rumba ou de l’Odemba ? Le choix de l’appellation de la musique congolaise dépend de l’objectif visé. Pour célébrer l’identité métissée et moderne, opter pour Rumba concourt à mélanger les cultures et un rayonnement panafricain.

Alors que pour affirmer ses racines précoloniales et son authenticité, le choix le plus pertinent se porterait vers Odemba, qui incarne une tradition spécifique, intacte et spirituelle.

Julienne Kapinga Batubenga qui a livré ici un témoignage exclusif et de premier ordre, est née le 25 mai 1950 et se présente elle-même comme « gardienne de mémoire ». Elle décrit son ouvrage comme non seulement un récit sur la musique congolaise, mais surtout comme une ode à ce qui nous unit, à savoir les rythmes ancestraux qui ont survécu aux chaînes coloniales et les mélodies qui ont voyagé des villages en terre cuite aux clubs enfiévrés de Kinshasa.